Publié le 12 Août 2019

Aida (Giuseppe Verdi)

Représentation du 10 août 2019

Soirées lyriques de Sanxay

Aida Elena Guseva

Amnéris Olesya Petrova

La Grande Prêtresse Sophie Marin-Degor

Radamès Irakli Kakhidze

Amonasro Vitaliy Bilyy

Ramfis In-Sung Sim

Le Roi Nika Guliashvili

Le Messager Luca Lombardo

Direction musicale Valerio Galli

Mise en scène Jean-Christophe Mast

Création lumières Pascal Noël

Scénographie Jérôme Bourdin

Chorégraphie Laurence Fanon

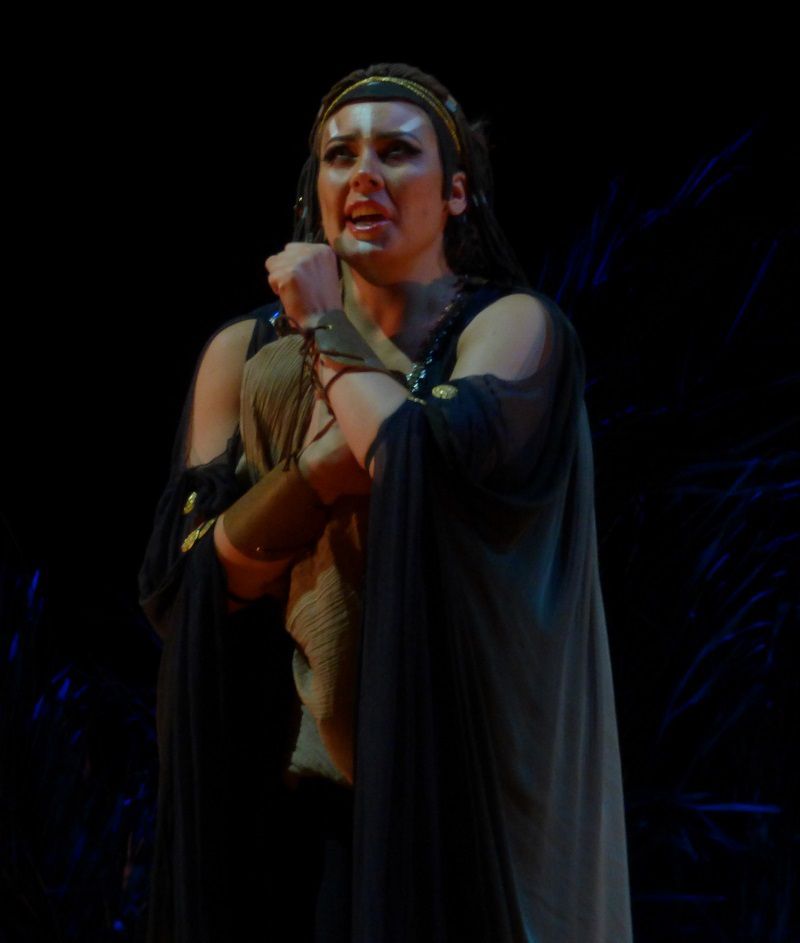

Elena Guseva (Aida)

Si les trois représentations d’Aida qui avaient été jouées il y a exactement dix ans avaient remporté un beau succès, ce qui confirmait solidement la raison d’être des Soirées lyriques de Sanxay, l’édition 2019 représente un véritable sommet artistique pour le Festival qui, à l’occasion de l’anniversaire de ses 20 ans d’existence, a réuni une équipe artistique d’un excellent niveau international afin de faire de cette nouvelle production d’Aida un des spectacles les plus aboutis vus sur cette scène originale.

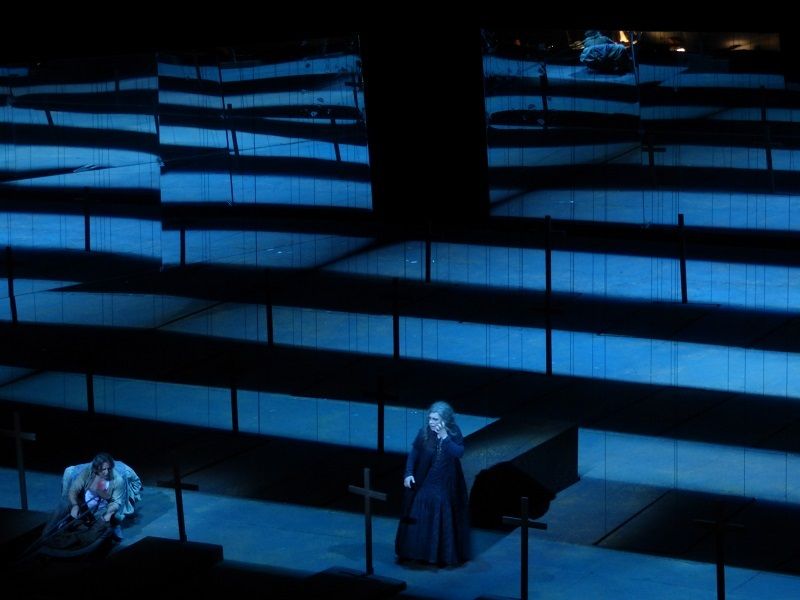

Visuellement, la conception des éléments de décors et des costumes soigne d’une luxuriance de couleurs scintillantes – les teintes bleues et or prédominent - une reconstitution imaginaire des palais et des temples égyptiens de l’antiquité, en appuyant la scénographie sur cinq imposantes colonnes palmiformes dont l’une, centrale, comporte à sa base plusieurs marches qui permettent de rehausser la dimension sacrale des interventions politiques ou religieuses. Cette même colonne pivote par ailleurs sur elle-même de façon à révéler une immense sculpture de Ptah, dont les traits mortifères sont accentués par les jeux d’ombres.

En arrière-plan, un simple mur parcellé de quelques entrées permet de fermer la scène et de projeter de très beaux faisceaux lumineux tout au long du spectacle, magnifiés par les irrégularités de surface des structures du décor, créant ainsi un constant plaisir pour les yeux. Car cette fantaisie de bon goût recherche également des effets magiques, comme lorsque Radamès trempe ses mains dans une jarre d’or liquide, où bien même lorsque le jeune couple affronte la mort à la toute fin.

Si l’on ne peut s’attendre ici à une mise en scène qui s’éloigne des anciennes formes de représentations, ou qui recherche un jeu d’acteurs hyperréaliste, le metteur en scène Jean-Christophe Mast s’est toutefois allié à Laurence Fanon (la chorégraphe de La Veuve Joyeuse à l’Opéra de Paris) qui, comme pour Aida en 2009, a mis en valeur un groupe de danseurs noirs afin d’incarner la vitalité provocante et sauvage des esclaves nubiens. Leur sens de la liberté et la rigueur de leurs mouvements souples tout à la fois saccadés créent un contraste fort avec le statisme protocolaire de la cour d’Egypte, surtout que leur danse atteint son paroxysme au cours de la marche triomphale, alors que sur le mur frontal apparaît la croix de vie égyptienne.

Et si l’écrin visuel est réussi, la réalisation musicale l’est tout autant, à commencer par le travail orchestral des musiciens et de leur nouveau directeur, Valerio Galli, un habitué des grandes scènes italiennes. La densité théâtrale, l’alliage de l’énergie et du moelleux, la recherche du détail des nuances des cordes et du polissage des sons cuivrés, étincelés par les percussions, mettent en valeur l’écriture de Verdi et le mystère des ambiances d’Aida, et, surtout, le contrôle tendu du tissu instrumental respire naturellement avec les chanteurs qui sont ainsi parfaitement soutenus par leur chef. La direction du festival a tout intérêt à le garder pour les prochaines saisons.

Radamès peut ainsi s’imposer d’emblée comme une évidence, interprété par un jeune ténor géorgien, Irakli Kakhidze, peu connu en France, mais qui devrait l’être au cours des prochaines années car, pendant toute la soirée, il était impossible de ne pas penser à la générosité et au style poétique de Roberto Alagna. Son chant est d’une intégrité parfaite, les variations de tessitures respectent les courbures de ligne et l’homogénéité des couleurs vocales, et les aigus s’épanouissent dans une plénitude si jouissive que l’on a hâte d’entendre ce chanteur à nouveau sur une scène parisienne.

L’Aida d’Elena Guseva est également l'idéale partenaire d’Irakli Kakhidze, dont elle partage la même noblesse de chant, un art subtil des fluctuations de timbre et un sens du drame introverti qui préservent de bout en bout la dignité de la jeune esclave sans verser dans le mélodrame pour autant.

Ses qualités vocales sont de plus exaltées par une expressivité de geste et des traits du visage qui renforcent la crédibilité de son personnage tiraillé par les dilemmes sentimentaux.

Olesya Petrova, en Amnéris, lui oppose des teintes et des vibrations profondément graves, plus classique, sûrement, dans sa façon de faire vivre la princesse égyptienne, et se montre orgueilleusement à l’aise dans les grands élans dramatiques, si bien que son opposition avec Aida prend des allures de règlement de compte qui font penser avec une soudaine évidence au duo de la princesse de Bouillon et d’Adrienne Lecouvreur dans l’opéra de Francesco Cilea.

Sans doute est-ce dû à la façon très bourgeoise de faire se confronter ces deux femmes sur scène.

Autre artiste particulièrement bien mise en avant dans la mise en scène, la Grande Prêtresse de Sophie Marin-Degor est fascinante de par ses incantations vibrantes qui donnent une véritable densité à un personnage qui n'apparaît que pour peu de temps.

Et parmi les voix masculines graves, le Ramfis d'In-Sung Sim impressionne par ses intonations creuses, alors qu’au contraire le Roi de Nika Guliashvili rejoint en homogénéité, certes plus sombre, celle de son compatriote Irakli Kakhidze.

Quant à Vitaliy Bilyy, que nous connaissons bien à travers ses interprétations sur les scènes parisiennes, il cristallise les noirceurs et les sentiments négatifs d’Amonasro, en en brossant un portrait univoque dédié à la vengeance; mais peut-être qu’un soupson de mélodrame compassionnel ajouterait à la complexité de son personnage.

Enfin, le chœur, séparé en deux grands groupes, fait parfois entendre les individualités qui le composent, et, bien qu’uni musicalement, on sent qu’il pourrait se libérer avec encore plus de force porté par la confiance du directeur musical.

Malgré la fraîcheur montée avec l’humidité ambiante lors de la première représentation qui s’est achevée à une heure du matin, l’enthousiasme soulevé dans le cœur du public démontre que ce vingtième anniversaire célèbre un travail de fond qui propulse le festival avec joie dans la troisième décennie du XXIe siècle.

Et, lors des entractes, observer la scène illuminée au milieu des ruines du théâtre surplombées par les spectateurs ravis, et serties par des guirlandes de lumières disposées en pleine nature, reste un spectacle tout autant émouvant.

/image%2F1429287%2F20210823%2Fob_d71690_mercure.JPG)

/image%2F1429287%2F20210823%2Fob_587a73_mercure.JPG)